Les faux frères Chafre ou Chaffre, le titre deviendrait « Zoom de fin sur Noé »

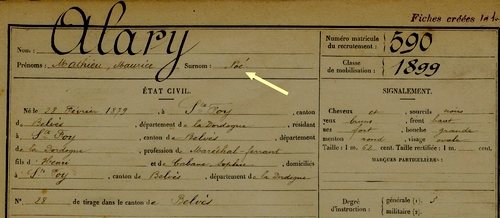

Notre Périgourdin matricule 590 de la classe 1899, beau brun d’un mètre soixante-deux, ledit Mathieu, Maurice Alary est surnommé Noé ...

Voudrait-il qu’on l’imagine né sur un rivage marin.

Tel le fondateur de l’arche éponyme

Mais que nenni !!!

Senta Fe de Belvés - Sainte Foy de Belves pour les non périgourdins - sa commune de naissance n’est en rien marine, non plus que son métier de maréchal-ferrant ne soit en relation avec l’eau salée.

Noé, dixième et dernier des patriarches pré diluviens, dont la traduction est « repos ou consolation » ... Ce fils Alary serait-il le 10ème de la fratrie ou l’enfant de la consolation eut égard aux autres petits prédécédés ?

Ou faut-il simplement penser que ses parents, pourtant simples cultivateurs lui aient eux-mêmes attribué ce Chafre ou Chaffre, se rebellant contre la tyrannie du prénom « imposé » par les us et coutumes.

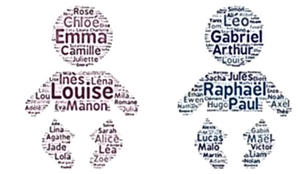

Dans la plupart des cas naguère, c’est le prénom du parrain ou de la marraine qui est attribué au nouveau-né, souvent choisi non pas par les parents eux-mêmes mais plutôt par les patriarches, grands-parents paternels, voire maternels ... Parfois le prénom du père, pour le fils aîné, ou celui de la mère si c’est une fille ... Le prénom du saint local vient ensuite différentier les enfants suivants -des Joseph à n'en plus finir et des Marie en veux-tu, en voilà quand le dernier né ne se voit pas attribuer le prénom de son frère ou sa sœur prédécédé.

Prémices à ce privilège – qui ne nous semble pas en être un à notre époque - de choisir comment prénommer son propre enfant, c’est dans le dernier quart du XIX° siècle, que les parents décident de donner à leur bambin un second, parfois un troisième prénom, et c’est ce dernier qui sera utilisé à titre « usuel » ...

Ce n’est qu’après-guerre – celle de 14-18 - que le choix du prénom revient de plein droit aux parents, ainsi apparaissent enfin de nouveaux prénoms, de Saints catholiques ou pas ... Parrains, marraines et grands-parents ne sont pas pour autant oubliés, mais ils arrivent en seconde ou troisième position ... et le prénom usuel trouve enfin sa place en tête de liste.

Les parents de notre « dit Noé » seraient juste un tout petit peu en avance ... Offrant hors registre un troisième prénom à leur petit ... Époque oblige Noé sera donc le Chafre ou Chaffre de ce petit ...

''Sauvé non pas des eaux, mais du poids des traditions

Et de vous à moi ...

Si Noé avait été une fille ... D’un simple quart de tour à droite

il aurait sauvé cette redoutable lettre « Z » devenant

Zoé''

Par Véronique ESPECHE

À l’année prochaine pour un nouveau challenge.